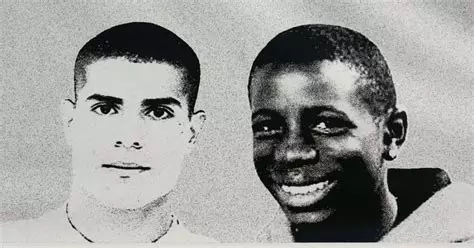

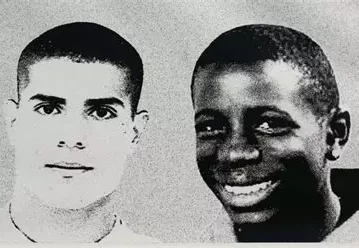

Il y a vingt ans, deux adolescents mouraient à Clichy-sous-Bois. Depuis, rien n’a vraiment changé.

27 octobre 2025

Il y a exactement vingt ans aujourd’hui, le 27 octobre 2005, Zyed Benna, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans, mouraient électrocutés dans un transformateur EDF à Clichy-sous-Bois après avoir fui un contrôle de police alors qu’ils rentraient d’un match de foot. Ils voulaient simplement être à l’heure pour la rupture du jeûne du Ramadan à 18 heures et n’avaient pas leurs papiers sur eux, conservés par leurs parents.

Cette tragédie, qui a coûté la vie à deux jeunes, a déclenché trois semaines d’émeutes dans toute la France, révélant au grand jour les colères enfouies et les humiliations répétées subies par les habitants des quartiers populaires.

L’impunité qui persiste

Les deux policiers jugés pour non-assistance à personne en danger ont été relaxés en 2015. Cette impunité n’est malheureusement pas un cas isolé. Depuis 2005, au moins 162 personnes sont mortes suite à une tentative de contrôle de police, la moitié d’entre elles ayant moins de 22 ans.

Vingt ans après, des jeunes de Clichy-sous-Bois expriment toujours la même crainte : « Courir par peur de la police, ça pourrait encore arriver ». Le sentiment de discrimination persiste : « Si les keufs voient des Blancs, ils ne vont pas les contrôler, mais le feront si ce sont des Arabes ou des Noirs », témoigne un lycéen.

Des discours politiques qui divisent et stigmatisent

Du « karcher » de Sarkozy…

Les mots ont un pouvoir. Le 19 juin 2005, quelques mois avant la mort de Zyed et Bouna, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, déclarait : « Dès demain, on va nettoyer au Karcher la cité » des 4 000 à La Courneuve. Le 25 octobre 2005, deux jours avant la tragédie, il qualifiait les jeunes d’Argenteuil de « racaille » et promettait : « on va vous en débarrasser ».

Ces formules, vingt ans après, résonnent encore et « collent à la mémoire et à la peau » de celles et ceux que Sarkozy a visés. En multipliant les adresses martiales et en assimilant l’ensemble des jeunes des cités à leur fraction délinquante, il suscitait leur solidarité et appelait les violences physiques.

…Aux « Français de papier » de Retailleau

Le discours diviseur n’a pas cessé. Bruno Retailleau, actuel ministre de l’Intérieur, a dénoncé en 2023 les « Français de papier », qualifiant ainsi les citoyens français d’origine étrangère qui n’auraient jamais été socialement intégrés. Durant les révoltes après le meurtre de Nahel en 2023, il expliquait que c’était l’immigration qui avait causé les émeutes, parlant d’une « sorte de régression vers les origines ethniques ».

Ces propos d’un ministre de la République rompent avec le principe fondamental d’égalité. Comme l’a souligné un député macroniste : « Quand M. Retailleau parle de ‘Français de papier’, ça n’est pas la droite qui répond de la façon la plus claire aux aspirations des derniers mois ».

À Valence, Nicolas Daragon poursuit cette logique stigmatisante

Cette rhétorique diviseuse n’épargne pas nos territoires. À Valence, Nicolas Daragon, maire de la ville depuis 2014 et secrétaire adjoint de Bruno Retailleau au parti Les Républicains, a tenu des propos similaires lors de son passage comme ministre délégué à la Sécurité du quotidien à l’automne 2024.

Lors d’un débat sur la double peine à l’Assemblée nationale, Nicolas Daragon a prononcé un discours qui a été applaudi par l’ensemble des députés du Rassemblement National, certains se levant même pour marquer leur approbation : « L’étranger qui assassine, dehors ! L’étranger qui viole, dehors, l’étranger qui a un lien quelconque avec une entreprise terroriste, dehors. L’étranger islamiste dehors, l’étranger voleur, harceleur, agresseur, trois fois dehors ».

Nicolas Daragon a « fait un trait égal entre étrangers et délinquants », une stigmatisation qui « ne correspond pas aux attentes d’une ville qui réclame plutôt un apaisement. Ces propos s’inscrivent dans la droite ligne de ceux de son mentor Bruno Retailleau sur les « Français de papier ».

La loi Cazeneuve : un cadre juridique meurtrier

Une loi adoptée sous pression

Entre les discours stigmatisants et les violences policières, une étape décisive a été franchie en 2017. La loi du 28 février 2017 « relative à la sécurité publique », dite « loi Cazeneuve », a profondément modifié le cadre d’usage des armes par les forces de police.

Adoptée à la fin du quinquennat de François Hollande par un gouvernement socialiste dirigé par Bernard Cazeneuve, cette loi a été votée dans un contexte de forte pression : les attentats terroristes de novembre 2015 et de juillet 2016 à Nice, puis l’agression violente de policiers à Viry-Châtillon en octobre 2016, ont conduit les syndicats policiers à réclamer un assouplissement du cadre d’usage des armes.

Un assouplissement aux conséquences dramatiques

Avant 2017, les policiers étaient soumis au principe de légitime défense, comme tout autre citoyen. La loi Cazeneuve a aligné leurs règles d’usage des armes sur celles des gendarmes, en introduisant la possibilité de faire usage de leur arme non seulement en cas de légitime défense, mais aussi lorsqu’ils ne peuvent pas immobiliser autrement un véhicule « dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ».

Cette notion de « susceptibilité » a introduit une confusion mortelle dans l’appréciation des conditions de la légitime défense par les forces de l’ordre.

Des chiffres qui ne mentent pas

Les conséquences de cette loi sont dramatiques et mesurables. Selon l’IGPN, l’année 2017 est celle qui recense le plus de tirs effectués par des policiers sur des véhicules en mouvement. En 2022, 13 personnes ont été tuées pour refus d’obtempérer, un record absolu, contre 4 en 2021.

Selon plusieurs études de chercheurs, les tirs mortels ont été multipliés par cinq depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2017. Comme le souligne une proposition de loi de La France Insoumise : « Les policiers ont tué quatre fois plus de personnes pour refus d’obtempérer en 5 ans que lors des 20 dernières années ».

Cette loi a créé un cadre favorable à l’usage des armes létales. Cette législation plus permissive a un effet mesurable : dans les pays où les règles d’usage des armes sont plus restrictives, le nombre d’homicides policiers diminue significativement.

La mort de Nahel à Nanterre en juin 2023, tué d’une balle dans la tête par un policier lors d’un refus d’obtempérer, a relancé le débat sur cette loi. Mais malgré les trois semaines d’émeutes qui ont suivi et l’émotion nationale, aucune modification substantielle n’a été apportée au cadre légal.

L’échec des politiques de la ville

L’ANRU : démolir sans considérer les habitants

Depuis 2005, de larges programmes de rénovations urbaines ont été mis en place à Clichy-sous-Bois, avec l’ouverture de terrains de sport, d’une piscine, d’un commissariat et d’une bibliothèque, mais « l’aspect de la ville a beaucoup changé » sans que « l’humain ait été pris en compte ».

L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), créée en 2004, a investi des milliards dans 600 quartiers. Mais de nombreux collectifs d’habitants protestent contre une politique qui « consiste à virer les pauvres de la ville » : à Vaulx-en-Velin, plus de 1 600 logements ont été détruits et « ce qui est reconstruit, c’est du privé, pas du logement social ».

La très grande majorité des habitants refusent les démolitions, mais l’Anru ne les écoute pas. La concertation obligatoire est de pure forme, les décisions sont prises d’avance. Des centaines de grands et beaux logements peu chers sont détruits, et quand ils sont reconstruits, ce sont des logements plus petits, plus chers et de mauvaise qualité.

Une politique de gentrification déguisée

Avec la création de l’ANRU, les démolitions-reconstructions et la diversification de l’habitat deviennent les instruments centraux de cette politique conduite au nom de la « mixité sociale ». Mais dans les faits, « l’Anru mène sans distinction une politique publique de la gentrification ».

La démolition ne détruit pas seulement des bâtiments, mais des vies et des écosystèmes relationnels : « On parle de vies, de personnes qu’on déracine, qui n’ont plus accès aux réseaux de solidarité qui permettent de donner son enfant à garder, de demander de l’aide pour sa voiture, d’être ancré dans un territoire ».

Le mythe des « milliards déversés » dans les quartiers

Des quartiers en réalité sous-dotés

Contrairement au discours dominant, les quartiers visés par la politique de la ville n’ont de prioritaires que le nom. Les crédits de l’État du programme « politique de la ville » s’élèvent à 498 millions d’euros en 2020, soit 0,13% du budget de l’État.

L’Institut Montaigne, dans une étude de juin 2022, dénonçait le sous-investissement public à destination des quartiers pauvres, soulignant un « manque d’1 milliard d’euros dans les quartiers sur les trois politiques publiques régaliennes : éducation, intérieur et justice ».

De nombreuses études ont montré que les budgets de la politique de la ville étaient bien trop limités pour compenser les inégalités de traitement résultant des autres politiques publiques. Les moyens de la politique de la ville corrigent tout au plus à la marge un système d’allocation des ressources publiques structurellement défavorable aux banlieues populaires.

À Valence, un désengagement municipal sous couvert de financement étatique

Ce constat national se vérifie également à Valence. La politique de la ville, largement financée par l’État, permet à la municipalité de justifier son propre désengagement sur les moyens alloués aux quartiers populaires, jugeant que les financements étatiques sont suffisants.

En réalité, la ville se contente de saupoudrer les associations qui œuvrent dans les quartiers prioritaires, lesquelles ont de plus en plus de difficultés à répondre aux besoins des habitants faute de moyens pérennes et suffisants. Pendant ce temps, Nicolas Daragon met en avant les 6 millions d’euros par an investis dans la police municipale et les caméras de vidéoprotection, privilégiant une approche sécuritaire plutôt qu’un investissement social réel.

Des inégalités territoriales criantes

Les territoires moins favorisés ont moins accès à la santé : la Seine-Saint-Denis compte ainsi deux fois moins d’agents de la fonction publique hospitalière que Paris. Les établissements scolaires dans les territoires les moins favorisés tendent à être moins bien dotés financièrement.

À Clichy-sous-Bois, les habitants pointent du doigt « tout ce qu’il manque dans le médical : radiologie, laboratoires, psychologues… C’est toujours compliqué de prendre rendez-vous ».

Il est temps de changer de cap

Vingt ans après la mort de Zyed et Bouna, le constat est amer. Les habitants de Clichy-sous-Bois affirment : « Les émeutes de 2005 ne sont pas une histoire du passé, ça risque de recommencer ».

Depuis le décès des deux adolescents et les révoltes qui ont suivi, les différents gouvernements n’ont cessé d’accroître le dispositif sécuritaire à chaque nouvelle tragédie. La loi Cazeneuve de 2017, adoptée par un gouvernement socialiste, a même élargi le cadre d’usage des armes par la police, avec des conséquences meurtrières mesurables. Le dialogue a été enterré depuis longtemps.

Il faut rompre avec ces pratiques qui ne peuvent que nous conduire au pire, collectivement. La République doit considérer tous ses enfants de la même façon. Cela implique :

- L’abrogation de la loi Cazeneuve de 2017 et le retour à un cadre strict de légitime défense pour l’usage des armes par les forces de l’ordre, avec une formation renforcée sur la désescalade et les alternatives non létales.

- Un investissement réel dans les quartiers populaires : éducation, santé, services publics de qualité, à la hauteur des besoins. Les municipalités comme Valence doivent s’engager financièrement au-delà des seuls crédits de la politique de la ville, et non se contenter de « saupoudrer » les associations. Et les premiers concernés doivent associés aux décisions; Faire Ensemble.

- La fin des politiques de démolition sans concertation réelle : les habitants doivent être partie prenante des décisions qui concernent leur quartier, avec une véritable maîtrise d’usage.

- L’arrêt des discours stigmatisants qui divisent les Français et rompent avec les principes républicains d’égalité et de fraternité. Que ce soit au niveau national avec Retailleau ou local avec Daragon à Valence, ces propos qui assimilent étrangers et délinquants doivent cesser.

- La justice et la transparence face aux violences policières, avec une vraie reconnaissance des responsabilités et la fin de l’impunité systématique.

- Une politique de peuplement qui ne soit pas une politique d’éviction des populations les plus précaires.

Vingt ans après, Zyed et Bouna ne doivent pas être morts pour rien. Leur mémoire nous oblige à construire une République véritablement égalitaire, où chaque habitant, quel que soit son quartier, son origine, sa couleur de peau, bénéficie des mêmes droits, des mêmes opportunités, du même respect.

Ni oubli, ni pardon. Justice pour Zyed et Bouna.